「福井ウィキペディアタウンin足羽山」前日の2018年5月26日(土)、福井県立図書館で「没年調査ソンin福井」に参加しました。主催はウィキペディアタウンと同じく「自主勉強会県庁アゴラ『チーム福井ウィキペディアタウン』」です。

没年調査ソンVol.2を開催いたします! | ししょまろはんラボ - (参考)2017年11月に京都府立図書館ナレッジベースでししょまろはんが主催した没年調査ソン。

(写真)この日の福井県立図書館。

会場は福井県立図書館の事務室。まずは国立国会図書館関西館の佐藤久美子さんが作成した「国立国会図書館の没年調査について」という資料が配布され、チーム福井ウィキペディアタウンの鷲山さんたちから没年調査のやり方や意義についての説明を受ける。

佐藤さんの資料によると、「インターネット公開のためには権利処理が必要」とのこと。“権利処理にはいくつかの手順があるが、没年調査によって保護期間が満了した著作物についてはそのまま利用が可能となる。没年調査によって保護期間が満了していないことが判明した著作物や、没年調査でも没年がわからなかった著作物については、連絡先調査、文化庁長官裁定申請などを行う”とのこと。すこし説明を聞いただけでも作業の目的や意義は伝わってくる。鷲山さんたちの説明そっちのけで作業を開始してしまいました。

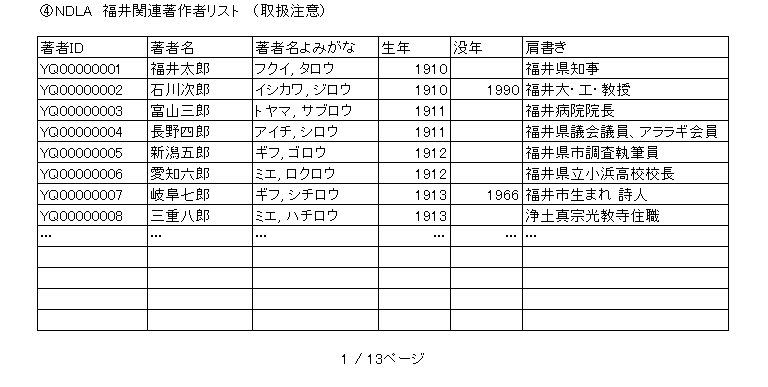

佐藤さんの資料のほかには、2種類の福井関連著作者リストが配布されました。片方は国立国会図書館が一通りの調査を行った上で没年が判然としなかった著作者のリスト、もう片方は国立国会図書館でも未調査の著作者のリスト。前者は難易度が高いとのことで、私は後者の調査を行っています。配布されたリストは下の図のような感じ。

(図)著作者リストのイメージ。※本物のリストは取扱注意とのことなので見本です。

調査方法はいろいろあるらしい。国立国会図書館デジタルコレクションでの検索、『人物レファレンス事典』等の人物事典での検索、新聞記事データベースでの検索、新聞や雑誌の訃報欄や訃報記事、大学や団体の同窓会名簿など。なお福井新聞はデータベースを公表していないので一般人は利用できません。

今回の参加者は約10人。私以外はほぼ全員が図書館司書だったので、難しい調査は日頃から実践を重ねている本職にお任せしました。私は日外アソシエーツの『福井県人物・人材情報リスト』という人物事典を用いて、配布された著作者リストの250人分ほどの照合を行いました。

著作者リストと『福井県人物・人材情報リスト』を見比べ、『福井県人物・人材情報リスト』に「福井太郎」「富山三郎」「長野四郎」が掲載されていないか調べていきます。著作者リストに掲載されている人物のうち、15人に1人くらいは『福井県人物・人材情報リスト』にも掲載されており、最終的には16人の没年を判明させることができました。

(写真)没年を判明させられた人物。参加者全員分。

没年を判明させられた人物

佐久高士(1902-1980)…福井工業大学教授

寺岡竜含(1910-1994)…光教寺住職

杉原丈夫(1914-1999)…福井大学教授

八木源二郎(1915-1986)…福井山岳会会長

坂本政親(1917-2003)…福井大学名誉教授

池内啓(1920-2015)…福井大学教授

三上一夫(1921-2014)…清水町清水中学校長

原子光生(1922-2010)…時雨窯主宰

鳥海勲(1924-2000)…福井大学教授

瀬川洋(1924-2011)…福井大学教授

嶋田正(1925-2006)…福井大学教授

白崎昭一郎(1927-2014)…福井県武生保健所所長

坪口純朗(1932-2012)…福井リアーベ児童合唱団主宰

長谷川健二(1934-2011)…福井大学教授

稲沢俊一(1941-2003)…福井県教育長

本多義明(1942-2015)…福井大学教授

私は高校生などでもできる調査方法を取りましたが、特定の人物に着目して国立国会図書館デジタルコレクションや書籍にあたった参加者が多かったようです。文献調査能力が試されます。全参加者で32人の没年を判明させることができ、うち10人は没後50年経過などで保護期間が満了していたとのこと。この10人の著作物は今後、国立国会図書館がデジタル化資料をインターネット公開できるようになるとのことです。意義のある作業だし調べるのは楽しかった。次はより難易度の高い作業をしてみたいと思いました。

夜は福井県立図書館近くのそば屋「かくれ庵」で懇親会。翌日は朝から「福井ウィキペディアタウンin足羽山」です。